― 劇団を立ち上げたきっかけは?

もともとは2023年に埼玉県大宮市で活動しているGO楽座!という劇団に入団したんですが、そこでの活動中に俳優座と東京新聞がコラボしている時代劇のワークショップへ申込してドハマリしたのがきっかけです。現代劇はどこの劇団でもやれますが、時代劇で未経験歓迎はなかなか演じる機会がないので、だったら自分で飽きるまでとことんやりたいと思って立ち上げました。

― 時代劇(江戸時代)の魅力は?

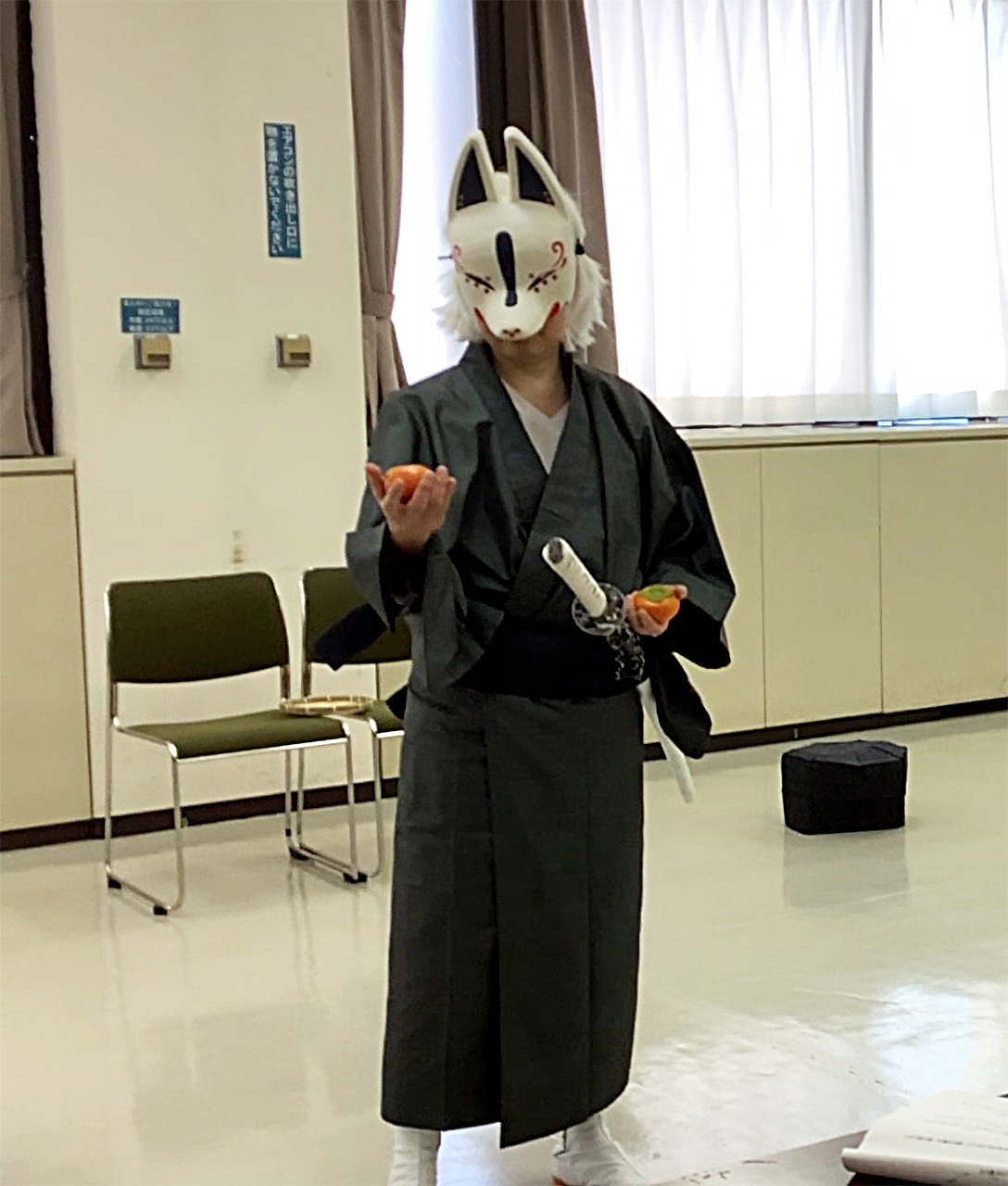

一番は粋や鯔背という価値観がカッコよくて好きです。博徒や渡世人といった成らず者の生き方も様になりますし、何より今と比べると圧倒的にアナログなところに不思議な情緒を感じるというか。その不便な時代だからこそ成り立つ文化や人情に惹かれますね。殺陣も楽しいですし、べらんめぇ口調も自分にとても合ってる気がします。江戸時代に生まれたかったとまでは思いませんが、4~5日くらいならタイムトリップしてみたいです。

― 昔から演劇をされていたんですか?

そうですね。初めて人前で演技をしたのは小学校4年生のときです。クラスの出し物で劇をしました。その後もちょこちょこ芝居をやる機会があって、最終的に中学2年から従姉妹に誘われて演劇部に入りました。ただ、基礎練習がつまらなくて発声やストレッチは毎回嫌々やってました。それも芝居にそれほどのめり込めなかった原因のひとつですね。

― 学生時代はどんな役を?

お恥ずかしいんですが、演技が上手いわけでも、目立つ存在だったわけでもなかったのですが、割とメインの配役を振られることが多かったです。「よだかの星」の"よだか" や 「ヴェニスの商人」の"ポーシャ"(ポーシャは女性ですが途中男装をするので、女性の姿を女装でやりました。学生のちょっとしたウケ狙いですね)などです。裁判のシーンは今もうっすら覚えています。

― なぜ、演劇の道を目指さなかったんですか?

漫画家志望だったというのもありますが、19歳のときに受けた劇団のオーディションで漫画のことを熱く語ったら「君は漫画のほうが向いている」と言われて呆気なく落とされました。ただ、当時はチケットノルマが当たり前でお金のない学生が興味本位で劇団に入って続けられるような世界ではありませんでしたし、観客を集めるために無理な誘いをするのもしつこい勧誘みたいで抵抗があったので、そういった演劇業界独特の体制が少しずつ廃れていくのは良い傾向だと思います。

― 脚本と演出もやられていますよね?

初めて舞台のオリジナル脚本を書いたのは高校3年生の文化祭です。そのときは私も深く考えずに頼まれたものを描いただけだったのですが渡した作品が自分の意図したものと全く異なる表現をされていたのにショックを受けて、それ以来、演出も自分でやることに決めました。高校時代は並行して映像作品(ドラマ)も撮っていたので、そちらでは今と似たようなポジションで原作と監督と撮影と出演もやってましたね。

― どんなことを意識して活動されていますか?

「楽しくなければ続かないし、趣味なんだから楽しんでこそ意味がある、自分たちが楽しめなければお客さんを楽しませることなんてできない」と思っているので、普段から心掛けているのは「皆が全力で楽しめる大人の遊び場にすること」ですね。舞台の成功や観客からの賞賛ばかりに意識がいって失敗や間違いに敏感過ぎると、現場がダメ出しばかりでギスギスしてしまいますし、逆に馴れ合い過ぎて緊張感のない内輪受けの発表会のノリにはしたくないですし、そのバランスの舵取りはいつも頭を悩ませています。

― 舞台独特の難しさはありますか?

過去の経験からすると、漫画・映像・小説などは割と創作している側がある程度のビジュアルをコントロールできますが、舞台に関してはその目の前の空間に何の風景を思い描くかを観客に委ねている部分があって、それが今も慣れなくて苦戦してますね。極端に言えば何もないフラットな舞台(素舞台)でも自由に世界観を構築できるとこが凄いなって思います。

― どんな人に来てほしいですか?

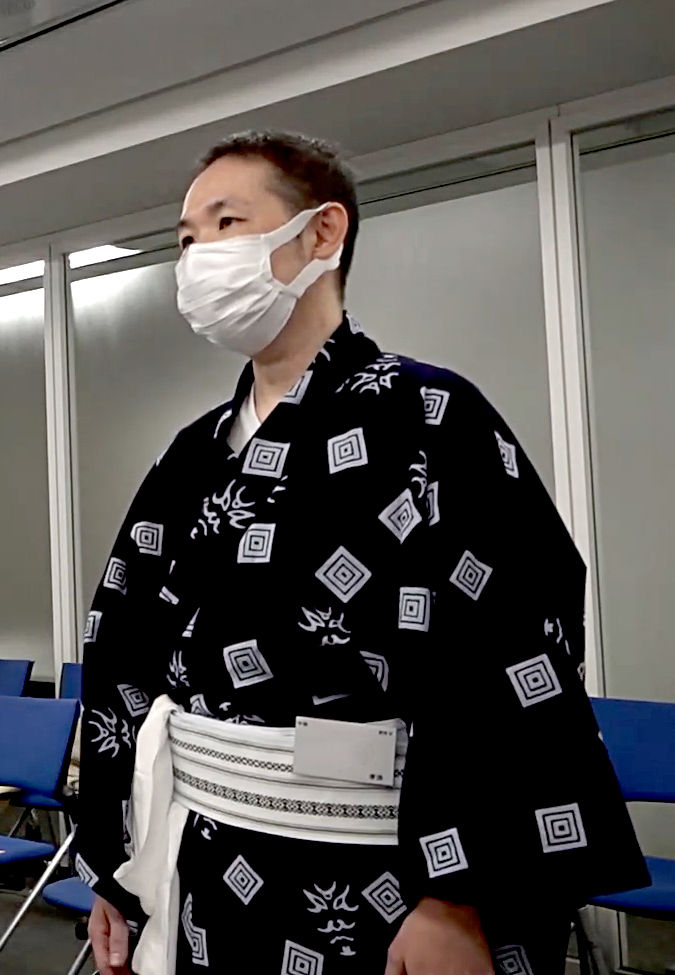

団員もそうですが客演を選ぶときも、重視しているのはやっぱり人柄です。理念にも書いていますが、うちはプロの劇団ではないので「演技が上手くて経験も豊富で知識も優れていればそれでいい」ということはありません。実際は公演日数よりも稽古日数のほうがずっと期間が長いので、特に経験者には初心者の成長を見守ってくれるくらいの心の余裕を持って、互いに尊重し合い敬意を払える人と一緒にお芝居をやっていきたいですね。

― 最後に参加を迷っている方へメッセージを。

インタビューをお読みいただいて分かるように、今までは、僕自身がまさか学生時代にやっていた演劇を再開するなんて夢にも思っていませんでした。だから、これを読んでくださったあなたも、今は芝居に対してそこまで熱意がなくても、なんとなく「やってみようかなぁ」と思った瞬間から、舞台に立っている未来の姿が現実になる可能性が十分にあります。そして、とりあえずやってみて、何か違うなと感じたらそのときに次を考えればいいんじゃないかなと思います。チャレンジしてから決めても遅くはないと思うので、まずは気軽にオンライン説明や稽古見学にいらしてください。お待ちしています。